経験からの学び

小学生向け「決めるコツ・伝えるコツ」セッションで意識したこと

ギフテ!プロデュースの小学生向け論理思考セッション「決めるコツ・伝えるコツ」をやりました。

対象は小学生3年〜6年生まで。

定員午前午後それぞれ20名でやりましたが、どちらとも定員近く集まっていただきました。

私は大人向けには毎日のように話しているのですが、子供向けにやるのは「放課後NPOアフタースクール」でやった7年前ぶりくらい?

ということで、実は不安いっぱいだったのですが、終わってみればとても楽しいひと時でした。

さて、どんなことを意識してやったのか、自分の振り返りの目的で、ちょっと4点ほど言葉にまとめておきたいと思います。

セッションの時間は2時間。子供にとっては長い時間ですが、それだけで考え方や話し方が変わるはずはありません。

大事なことは、家や学校で「やってみよう」と思える状態にして、送り出すこと。

そのために意識したのは、

1)持ち帰ることは徹底的にシンプルにすること

2)家で思い出せるように「キャッチー」なものにすること

の2つです。

具体的には、お持ち帰りは「タテヨコ表」と「3本足のイス」という2つのコンセプトだけ。

(スライドには手書きイラストをふんだんに)

この2つに絞って、

「必要性を理解する」→「使い方を体感する」→「使える場面を想像する」

というプロセスを踏むように設計をしました。

子どもって本当にいろいろな特性があります。

どうしても積極的に発表する子に注目が集まっちゃうのですが、実は大人しく目立たない子でも紙にはすんごいことを書いていたり、紙に書いていなくても頭の中でユニークなアイディアがぐるぐる回っていたりします。

特性は人それぞれ。

だからこそ、そこに着目して、その子の特性にあった引き出し方や対応の仕方をしてあげようと考えていました。

正直当日現場ではそこまで踏み込んだ対応まではできなかったので、ここは個人的にはまだまだの部分です。

でも、やっぱりいろんな子どものシートを見て、それぞれの子どものユニークさを強く感じました。

引っ込み思案で全く目立たなくても、「その子の内面の変化」みたいなものに注目してあげることが大事なんですね。

会場に入るとき、子どもも緊張していますが、実は親も慣れない場で緊張しているんですよね。

だからこそ、会場全体の緊張を解くためには、親もリラックスして参加することが大事。

親をリラックスさせるためには・・・。

ということで、親もあえてセッションの中に巻き込んでみました。

まあ同じ会場にいながら参加していない人を見るとどうしても輪の中に巻き込みたくなっちゃう、という私自身の習性でもあります(笑)

もちろん、親は主役ではありませんが、同席している親も場の空気を作る大事な要素ですからね。

親御さんも徐々にほぐれて楽しそうに参加していたのは印象的でした。

子どもには、ちょっとした工夫が印象に残ったりしますよね。

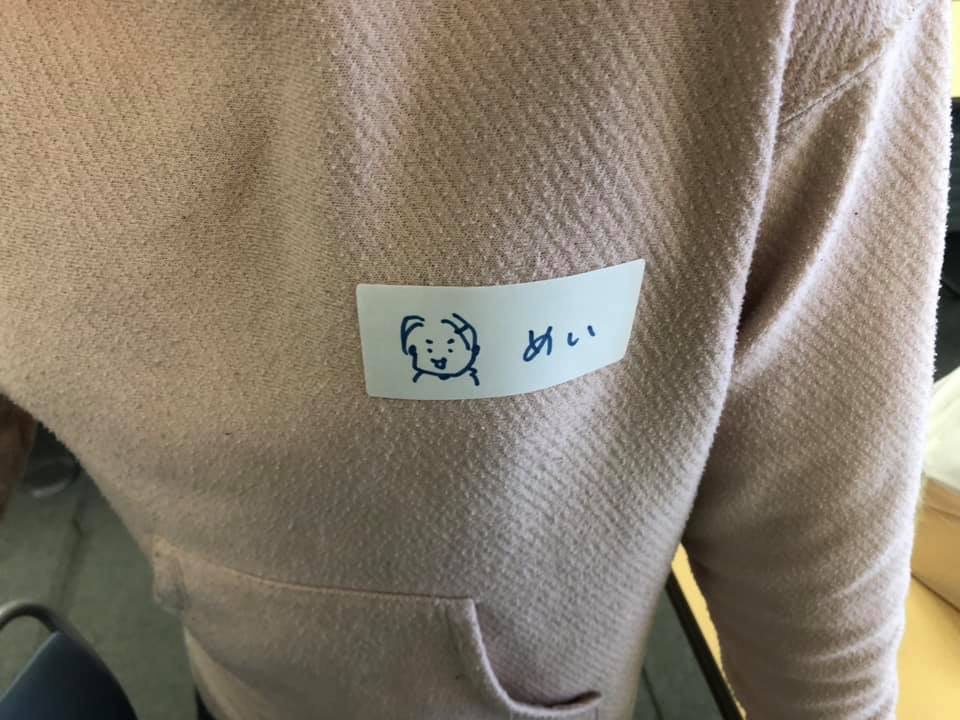

なので、全てスライドはイラストベースで手作りに、そしてこの日のために作った特性ステッカー(大げさ!)のプレゼントとか、一人一人イラスト入りのオリジナル名札(大げさ!)を作ってあげたりとか。

そんな分かりやすい工夫をしてみました。

まあこれがどれくらい子どもにとって意味があったのか分かりませんが、少しでも記憶に残る材料になればなと。

ということで、こんな試行錯誤をして臨んだ今回のセッション。

まだまだ課題は残りますが、終わった後の子どもたちの楽しそうな表情に救われました。

やっぱり子どもと戯れるのは楽しい!

ということで、次回は6月30日(日)に同じ内容のセッションを行います。

お申し込みはこちらから。

4月に来れなかった方は、ぜひそちらにお申し込みください。

ではまた!

対象は小学生3年〜6年生まで。

定員午前午後それぞれ20名でやりましたが、どちらとも定員近く集まっていただきました。

私は大人向けには毎日のように話しているのですが、子供向けにやるのは「放課後NPOアフタースクール」でやった7年前ぶりくらい?

ということで、実は不安いっぱいだったのですが、終わってみればとても楽しいひと時でした。

さて、どんなことを意識してやったのか、自分の振り返りの目的で、ちょっと4点ほど言葉にまとめておきたいと思います。

1. 家や学校で「やってみよう」と思える状態にする

セッションの時間は2時間。子供にとっては長い時間ですが、それだけで考え方や話し方が変わるはずはありません。

大事なことは、家や学校で「やってみよう」と思える状態にして、送り出すこと。

そのために意識したのは、

1)持ち帰ることは徹底的にシンプルにすること

2)家で思い出せるように「キャッチー」なものにすること

の2つです。

具体的には、お持ち帰りは「タテヨコ表」と「3本足のイス」という2つのコンセプトだけ。

(スライドには手書きイラストをふんだんに)

この2つに絞って、

「必要性を理解する」→「使い方を体感する」→「使える場面を想像する」

というプロセスを踏むように設計をしました。

2. 子ども一人ひとりの特性に注目する

子どもって本当にいろいろな特性があります。

どうしても積極的に発表する子に注目が集まっちゃうのですが、実は大人しく目立たない子でも紙にはすんごいことを書いていたり、紙に書いていなくても頭の中でユニークなアイディアがぐるぐる回っていたりします。

特性は人それぞれ。

だからこそ、そこに着目して、その子の特性にあった引き出し方や対応の仕方をしてあげようと考えていました。

正直当日現場ではそこまで踏み込んだ対応まではできなかったので、ここは個人的にはまだまだの部分です。

でも、やっぱりいろんな子どものシートを見て、それぞれの子どものユニークさを強く感じました。

引っ込み思案で全く目立たなくても、「その子の内面の変化」みたいなものに注目してあげることが大事なんですね。

3. 親を巻き込む

会場に入るとき、子どもも緊張していますが、実は親も慣れない場で緊張しているんですよね。

だからこそ、会場全体の緊張を解くためには、親もリラックスして参加することが大事。

親をリラックスさせるためには・・・。

ということで、親もあえてセッションの中に巻き込んでみました。

まあ同じ会場にいながら参加していない人を見るとどうしても輪の中に巻き込みたくなっちゃう、という私自身の習性でもあります(笑)

もちろん、親は主役ではありませんが、同席している親も場の空気を作る大事な要素ですからね。

親御さんも徐々にほぐれて楽しそうに参加していたのは印象的でした。

4. 分かりやすい工夫も大事

子どもには、ちょっとした工夫が印象に残ったりしますよね。

なので、全てスライドはイラストベースで手作りに、そしてこの日のために作った特性ステッカー(大げさ!)のプレゼントとか、一人一人イラスト入りのオリジナル名札(大げさ!)を作ってあげたりとか。

そんな分かりやすい工夫をしてみました。

まあこれがどれくらい子どもにとって意味があったのか分かりませんが、少しでも記憶に残る材料になればなと。

次回は6月30日(日)開催!

ということで、こんな試行錯誤をして臨んだ今回のセッション。

まだまだ課題は残りますが、終わった後の子どもたちの楽しそうな表情に救われました。

やっぱり子どもと戯れるのは楽しい!

ということで、次回は6月30日(日)に同じ内容のセッションを行います。

お申し込みはこちらから。

4月に来れなかった方は、ぜひそちらにお申し込みください。

ではまた!